Mostrando entradas con la etiqueta Recuerdos. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Recuerdos. Mostrar todas las entradas

27 de octubre de 2014

Una vida (segada)

Quien entrara en el salón de nuestra casa hace unos días podría haber pensado que habíamos pintado un fantasma en la pared, justo encima del sofá.

Y, de algún modo, no iría demasiado descaminado, porque lo que ahí había era, en efecto, el espectro de algo que antaño estuvo vivo. Mejor dicho, alguien que estuvo vivo y que perdió esa vida a causa de otro alguien, que decidió apretar el gatillo, dejar salir el cartucho y asesinar.

Ese "alguien" que escogió matar fue mi padre; y el "alguien" que colgó en la pared, anclado a una losa de madera, disecado, con los ojos postizos, ese alguien fue (en su día) un hermoso ciervo de dieciséis puntas.

Recuerdo haberlo visto cuando llegó a nuestra casa, en enero de 1986. Sólo una parte de él, sólo el maldito "trofeo", la noble efigie de un animal portentoso que tuvo la mala suerte de cruzarse en el camino de alguien que quería divertirse a costa de la vida de los demás.

Me asusté un poco cuando observé todas esas puntas, el morro alargado, las puntiagudas orejas. Era un animal grande, noble, admirable. Yo tenía cinco años, y no entendía qué gracia tenía traer algo así al salón, pero miré a mi padre, que estaba jubiloso, y simplemente lo acepté. No había conciencia de la muerte del ciervo; de haberlo visto, ensangrentado, en el campo abierto de Riofrío, la sensación hubiera sido muy distinta. Pero, en casa, limpio y acicalado, con el pelaje alisado, parecía aún vivo. Parecía brotar de la pared... Y, simplemente, acabé por tomarlo como un 'adorno', un complemento de la casa, como quien coloca un cuadro o unas petunias encima de la mesa.

Con el tiempo, llegó a integrarse tanto en el mobiliario que ya no le hacía ningún caso. Pero hubo un momento, hace ya bastantes años, en que "vi" de nuevo a ese ser que estuvo vivo. Miraba los ojos de cristal y le imaginaba aún respirando, aún latiendo su corazón, comiendo hierbajos, buscando a su hembra, desarrollando su vida, esa otra que pudo haber sido y que jamás le llegará.

Demasiado fácil es segar una existencia. Demasiado simple. Un sólo disparo, y matamos todo un porvenir, ya sea una vida humana o animal. Y, si en el primer caso, se le llama asesinato, ¿por qué no en el segundo? Y, si execramos aquel acto; ¿por qué no éste?

Es hermoso abrirse paso por el monte, seguir senderos, subir picos, admirar la belleza del mundo natural que nos rodea. No es necesario llevar armas, perros cazadores, no cabe perseguir nada, tan sólo el disfrute del hecho de estar vivos y de la existencia de los demás. ¿Tan complicado resulta? ¿Por qué llenar el ocio de matanzas, sangre, vísceras, violencias y sufrimientos? ¿Por qué no, sencillamente, limitar los disparos a los de las cámaras fotográficas?

La subordinación de unas especies bajo otras en la cadena alimentaria presente en la naturaleza puede, gracias a nuestra conciencia y sentido ético, convertirse en una convivencia respetuosa. Todo es cuestión de educación, de empatía, de pensar y sentir por el otro. Sea humano o animal.

Aquel ciervo que vivió muerto en mi salón durante 28 años jamás debería haber abandonado la dehesa. Debería haber continuado con su berrea, lanzado sus anhelos al cielo de Guadalajara. Ése era su sitio, y no mi casa. Ése debería haber sido su lugar de vida, vagando, descubriendo, experimentando... Y, cuando fuera su hora, cerrar los ojos y sentir la oscuridad inmensa.

El "trofeo" ya no cuelga en el salón. Lo hemos retirado porque ha empezado a podrirse por dentro y apesta, y su pelo cae en el sofá. Ya estorba. Y, como siempre se la ha considerado un mueble, debe ser desechado.

Pero su recuerdo perdura. Mi madre lamenta haberlo tenido en casa, siempre lo hizo; sólo mi padre sigue orgulloso, porque aún no ha interiorizado (¿lo hará?) que su presencia colgante no es símbolo de hombría, ni de valor, ni de nada.

Matar es sólo eso, un acto de violencia. Y, cuando se considera deporte o entretenimiento, es aún más vil y odioso. Es dañar por gusto, es asesinar por el placer de decidir cuándo debe algo morir. Es un juego para creerse Dios. Y es una muestra de simpleza, de bajeza moral y de falta de personalidad.

En la vida imaginada, la que nunca te dejaron tener, amigo, tú aún corres por las colinas. Aún te encabritas, aún vives y aún amas.

Nunca te olvidaré.

Jamás.

(Imagen: El Hermitaño)

19 de septiembre de 2014

Inicios

1981. Octubre (creo). Tenía año y medio. En la azotea de la casa de mis abuelos.

Me dieron un cartón de tabaco (mi padre fumaba mucho, por entonces) para jugar, y un par de pinzas. Destrocé el primero en pocos minutos (siempre se me ha dado bien romper cosas...), y con las segundas hacía ruiditos golpeando una con otra y trataba de abrirlas (esto, naturalmente, me lo han contado; yo no recuerdo nada...).

Todavía no caminaba, y sólo acertaba a decir "ma", "pa" y "ti". De hecho, no mejoraría apenas hasta los tres años. Nunca he sido dicharachero; me agrada el silencio. Parece que ya entonces me gustaba...

Y, hoy, me gusta, asimismo, el peto de pana que me pusieron; y también ese jersey de lana. Era un día de cielo azul profundo, pero fresco, digno de un equinoccio riguroso. Como, quizá, ya no los hay.

"Vaya pequeñajo", me digo. Un niño siempre es un absoluto misterio: qué hará, cómo vivirá, cuáles serán sus principios. Hay tantas posibilidades para él. Tiene todo el universo abierto. Sólo tiene que escoger... y esperar que los obstáculos no le impidan ser él mismo.

Es bonito verse así: infantil, inocente, ingenuo, desconocedor de todo... También ahora desconozco mucho, todavía. Hay tiempo, sin embargo, para mejorar. En eso debería consistir todo ese tinglado extraño y ligeramente absurdo (pero precioso...) que llamados 'vida'. Intentar conocerte mejor, crecer, evitar el dolor, conseguir (en la medida de lo posible) que el sufrimiento (propio y ajeno) se achique al mínimo. Como reza una frase que encontré por ahí: "Todo lo que tenga vida que sea liberado de sufrimiento". Es un deseo hermoso y admirable.

Pero, también, es bueno reírse. Es estupendo, de hecho. No tomarnos demasiado gravemente y dejar que aflore el cachondeo y lo liviano le pegue un buen mordisco a la trascendencia.

¿Quién es ese niño que mira la cámara, medio embobado? Soy yo, pero... ¿qué queda de él en mí? ¿Cuánto persiste aquí dentro, y cuánto he dejado en la cuneta?

Me contaron que rompí el cartón de tabaco y me fui a comerme mi papilla de lentejas (tomaba dos platazos enormes muy a menudo...). Parece que ya entonces sentía cierto apego por las deliciosas legumbres.

Ya tengo, pues, algo más que me une, y en modo alguno se trata de algo baladí, con ese pequeño y cándido ser que una vez fui...

11 de julio de 2014

Alturas (otra vez)

Hace casi tres años, en lo alto del Pic del Penyagolosa (Castelló). 1.814 metros sobre el nivel del mar... y 1.814 segundos (o por ahí...) de puro disfrute en las alturas.

Cielos azules, silencios largos y buenas perspectivas, todo el resto del mundo por debajo de ti. Se relativizan los problemas, todo se achica, haciéndose menudas las preocupaciones... Allí te das cuenta de que sólo importa... lo que realmente importa.

Me dio envidia el vigilante, trabajando (viviendo, divirtiéndose...) allá arriba. Era una chica con mucha suerte.

Espero que sea consciente de ello.

(Imagen: El Hermitaño)

7 de julio de 2014

Paraíso de retiro

Hogar de retiro... de plegarias, de sueños, de temores. De grandezas, de contactos con lo divino, dentro de ti y en la inmensa estepa que rodea la ermita de San Baudelio, en Soria.

Y las noches... Ay, las noches. Tapizadas de estrellas, con el espinazo de la Vía Láctea atravesando el cielo. Uno, diez, cien, mil... incontables astros. Negrura y silencio. Mirada hacia afuera; mirada hacia adentro.

Cielo y tierra entrelazados; cuerpo y espíritu, también.

Un sueño. Un lugar de maravillas. De vivencias únicas.

Y que insta a volver. Y muy pronto...

(Imagen: El Hermitaño)

20 de diciembre de 2012

Orígenes

Remontémonos a diciembre de 1987, si queréis. Ya no hay colegio; la Navidad toma forma en nuestro interior, y a nuestro alrededor: luces, sorpresas, la espera de regalos ansiados y la magia, la magia navideña que inunda el mundo.

Penetramos en un piso cualquiera, en Gandía. Un niño de siete años entra en la habitación de su hermana, mientras ésta no está. Escudriña un poco el cuarto, ve algún póster de New Kids on the Block pegado a la pared (“qué pavos”, piensa, pues a él le molan Osibisa, Dire Straits y Roxette), un mar de peluches sobre la cama y un escritorio lleno de lápices y rotuladores. Todo parece normal, pero hay algo que llama la atención del chico.

Se trata de un libro, que descansa en la mesita de noche, junto al flexo y al despertador de la hermana. El mocoso mira la cubierta, coloreada de rojo y azul, y algo en su interior se agita, y siente una llamada que no puede explicarse. Coge el tomo, contempla el dibujo de la locomotora negra, el robusto maquinista y el pequeño negrito y, entonces, el mayor universo concebible (el de la imaginación) se abre ante él. Sabe, siente, descubre que “debe” leer ese libro. Nadie se lo ha recomendado, nadie le obliga a hacerlo; pero esa locomotora suscita en él un mundo insospechado de aventuras. Y no puede resistir la tentación. Secuestra el libro, se lo lleva a su cuarto, y empieza a leer. Cuando su hermana regresa, el chico le pide que se lo deje; ella, dos años mayor, accede al fin. Quizá porque ella misma también sintió esa misma llamada tiempo atrás...

Desde entonces, y como una promesa hecha a sí mismo, el niño leerá “Jim Botón y Lucas el maquinista”, de Michael Ende, todos las Navidades siguientes hasta los doce años; para entonces dejará atrás esa primeriza, encantadora y entrañable literatura y se adentrará, no ya en un mar de aventuras, sino en un auténtico océano, un océano sin fin, del que a día de hoy apenas conoce unas pocas yardas. Leerá tanto ese libro (como sólo los niños pueden hacerlo: con pasión desmedida, con ahínco por entender hasta la última palabra y toda frase), que aprenderá fragmentos de memoria y recordará para siempre las ilustraciones, sobretodo aquella última, que recoge a los dos protagonistas de espaldas, fumando (Jim ya es mayor) mientras contemplan una puesta de sol...

Por supuesto, el niño leerá muchos otros libros tras el que narra las aventuras de Lucas, Jim y la buena de Emma, pero ninguno será jamás para él tan especial como ése. Especial por su carácter primerizo, porque fue leído siguiendo una voluntad propia, lejos de cualquier influencia ajena, especial también porque su lectura le ligaba (me ligaba...) a la época navideña, a su vez igualmente incomparable, y especial también porque, sin él, quién sabe cuándo hubiese descubierto el gusto, el inimitable sabor de la lectura; quizá al cabo de un año, o quizá nunca; tal vez el colegio hubiese ahogado ese deleite con textos obligatorios que cabía, sí o sí, leer, aprender y comentar. Ese ejercicio de libertad, de libertad lectora total, me permitió gozar de mi propia elección, mi gusto personal por la literatura. Yo decidía cuando, y cuánto, leer. A veces bastaron un par de páginas; otras me leía capítulos enteros de un tirón. Era mi mundo escogido, mi acto de afirmación. Parece una chorrada, pero está (muy, muy) lejos de serlo...

Hace un par de semanas sufrí una conmoción. Fisgoneando en antiguas cajas de cartón ocultas en húmedos armarios encontré, por pura causalidad, el ejemplar de “Jim Botón y Lucas el maquinista”. Volví a contemplar los rombos rojos y azules de la cubierta, el pequeño arlequín lector en la parte inferior, a la vieja Emma repleta de carbón y lista para recorrer lo desconocido. Fueron tantos los recuerdos que afloraron, como le sucedió a Proust con su famosa magdalena, que las lágrimas pugnaron por abrirse paso... Esta vez no las dejé salir; tal vez hice mal.

Lo extraño no fue (o no sólo) encontrar el libro de Michael Ende; lo verdaderamente incomprensible es que el libro ha vuelto a llamarme, como si el cuarto de siglo transcurrido desde que lo vi por vez primera, en la mesita de mi hermana, fuera un mero instante carente de entidad temporal.

Y (pásmense aún más...), por increíble que parezca, esa llamada ha sido atendida. Los rombos azules y rojos señalan que la obra es para niños hasta doce años, según reza en la cubierta trasera. Pero el libro, hoy, descansa en mi mesita, al lado de abrumadores tomazos de filosofía contemporánea y estética, un volumen de ensayos de José Luis Pardo y otro de relatos de Stephen King.

En efecto, percibo la chimenea de Emma sobresalir entre ese mar de páginas para adultos, a Lucas saludar a quienes se quedan en el andén y a Jim Botón agitar la gorra al aire, como señalando que estamos a punto de iniciar una de las mil aventuras que se reservan para nosotros.

Emma escupe humo, satisfecha, pues sabe lo que nos espera.

Yo voy a subir.

¿Y vosotros...?

9 de abril de 2012

Santas Pascuas

Pascua de 1983. Marxuquera. Yo apenas tenía tres años. Sentada a mi izquierda, en su actitud permanentemente risueña y con un sombrero de paja que creo aún conservamos, mi hermana, un par de primaveras mayor. Cercenada en la imagen, en el extremo derecho, se aprecia parte de mi abuela, aún hoy llena de vida y lucidez. Aunque allí estaban, mis padres no aparecen fotografiados, como tampoco mi abuelo, a punto de hacer hoy los noventa y sin rechistar. Una familia, en sentido clásico, y en el sentido que importa.

Estrenaba vaqueros, ese día. Me encantaba Pascua porque siempre estrenaba pantalones, tejanos y azules. Me visitieron con camisa (hoy las odio) y me abrigaron con una rebeca para evitar el frío vespertino. Nos sentamos en un margen de roca; un lugar cualquiera, y perfecto. A mi hermana la adecentaban igual, porque Pascua era una época especial, inicio del buen tiempo, de los días largos y el sol inacabable. Siempre obviamos el sentido religioso de la temporada, excepto por la prohibición de comer carne el viernes santo y porque mis padres solían acudir a las procesiones. Para mí, sin embargo, Pascua era sinónimo de Naturaleza, de paseos por el campo, vaqueros relucientes y, claro... la merienda. La merienda era un festín inigualable.

Mi abuelo (había sido panadero durante décadas... sabía lo que se hacía) nos cocía unos deliciosos panecillos que mi madre rellenaba con un sofrito y con trocitos de conejo cazado por mi padre; por supuesto, aquello era la cosa más exquisita que uno pueda imaginar... Después nos zampábamos una mona, que había amasado mi abuela, y solíamos partir el huevo en la frente de mi padre, que se ofrecía amablemente a ser castigado de forma tan cruenta por sus indignos hijos... Recitábamos el viejo dicho (“Ací em pica, açí em cou; açí em mengue la mona, ¡i açí et trenque l´ou!”)... y ¡planck!, la cáscara echa puré y la frente paterna con sus trocitos y restos de clara de huevo. Después llegaba el plátano (con el huevo no podíamos; solían comérselo los mayores...), esa pieza insustituible de fruta, y por último un “Turrón de Viena”, que sabía a gloria, aunque a veces ya no pudiéramos dar cuenta de él tras el hartazgo previo...

Viendo esa fotografía por poco se me saltan las lagrimas... Lo digo en serio. No suelo lloriquear por cualquier nadería, pero la evocación de ese ambiente, de esa paz y ese amor que parecía sobrevolarnos, y que nos impregnaba a todos, el singular banquete y la ofrenda de luz, calidez y color primaveral, todo ello en conjunto, representa uno de los momentos más entrañables que recuerdo de mi infancia. Un muro sobre el que reclinarnos, un prado en el que jugar a la pelota con mi hermana, unos familiares que te querían, un tiempo que dejaba de existir y la inocencia, esa candidez infantil única, el tesoro que todo niño posee en su interior hasta que se desgasta por la sociedad y el crecimiento; todas esas cosas sencillas son las que, casi treinta años después, siento como las que importan. Y luego podremos buscar filosofías, discusiones apasionadas, intelectualidades varias y vanidades de cualquier tipo; pero lo que nos hizo como somos no son éstas, sino aquello: vi un pino y me agarré fuerte a su tronco; una hormiga subió por mi pantorrilla y yo me alegré; mi abuela besó a mi hermana y a mí me revolvió el pelo; hice pantalla con mi pequeña mano para que el sol no me deslumbrara; distinguí la Luna oculta en un jirón de nubes; me atraganté con el plátano y mi madre le limpió las migajas del panecillo en el pantalón de mi hermana (que, por cierto, pueden verse en la imagen...); mi padre me izó hasta sus hombros y me llevo por un camino desconocido; mi abuelo recorrió el prado para saber si había colmenas cerca; eché la vista atrás, mientras volvíamos con el coche a casa, más allá de la línea discontinua de la calzada y las hileras de pinos, y vi un resplandor rosado, el primero que recuerdo, y me pregunté qué sería aquello...

Siempre he asociado Marxuquera con la Pascua. Y siempre me pregunté por qué sólo salíamos a los bosques, a la montaña, en esa época; como si el resto del año la Naturaleza no contase, como si sólo abriese sus maravillas en abril. La respuesta, ahora, es fácil: no había tiempo. Los mayores trabajaban; nosotros nos dedicábamos a la escuela. La Naturaleza podía esperar... y esperó. Disfrutarla únicamente en Pascua fue la causa (ahora lo sé) de que, ya mayor, me llamase con tanta vehemencia y urgencia.

Me llamaba, y tuve que acudir al requerimiento. Me he vuelto a sentar en un margen de roca; he vuelto a admirar el sol, haciendo visera con mi manaza; he comido mis avellanas a la salud de Ella, y he brindado con un trago de ron cuando Ra nos ha dicho adiós. Lo he hecho y, si Dios quiere, seguiré haciéndolo hasta el fin de los días, de los míos. Y tengo la sensación (no, rectifico, tengo la convicción) de que ello es resultado de aquellos días de Pascua en Marxuquera, días en los que, con mi familia alrededor, me enfundaba los vaqueros y, cargando con mi “coixinera” repleta de delicias caseras, salía a encontrarme con Ella.

En aquella Pascua tuve mi particular epifanía: Ella se me apareció en todo su esplendor. Creo que, una noche, bastante más tarde, lloré porque necesitaba ir a su encuentro, necesitaba viajar y descubrirla en su verdadera dimensión. Tendría ocho o nueve años. Ella era todo un Misterio, y yo necesitaba descubrirlo. Aún hoy, de algún modo, persiste ese Misterio.

Hoy, Domingo de Pascua, he ido de nuevo, aunque en esta ocasión solo, a los montes de Marxuquera. He subido a un risco rocoso, desde el que he divisado la urbe, las hormigas mecánicas surcar la carretera y, también, a grupos de familias yendo de un lado a otro, o merendando a la luz divina. Me he zampado un par de “pepitos”, he tomado de postre un plátano, y he jugado con el sol y las abejas zumbantes.

El mundo sigue siendo una maravilla y, nosotros, niños que seguimos jugando a la pelota, mientras la estrella ilumina nuestra vida. Apenas nada ha cambiado. Persiste la emoción y el deleite. Nunca desaparecerá ese Misterio, esa Grandeza, y esa Belleza. Es inmortal.

Como nosotros.

30 de octubre de 2011

Evocación de la gloria

Echo la vista atrás, por un momento, y recuerdo aquellos días, medio centenar, de viaje constante en constante soledad, y casi siento un escalofrío... El vértigo me viene ahora, por lo vivido, por lo que vi, oí, escuché y perseguí, y cómo pude vivirlo. También por ese ansia de hacerlo, pese a todo y todos. El gozo de recorrer esas carreteras y admirar, boquiabierto, aquellos paisajes de ensueño. Y de encontrar todo lo que hallé (y lo que no); pero, sobretodo, de mirarte, de ser tú allí, de verte a ti mismo y experimentarte junto a todo aquello.

Y hoy, el anhelo, tan intenso que duele, de volver allí, es irrefrenable. Pero "volver allí" no es regresar a esos mismos parajes; sino salir, poner el pie de nuevo en el asfalto, porque sabes que es una prerrogativa que pronto morirá, un privilegio que más temprano que tarde llegará a su fin. El destino es indiferente; lo que cuenta es ir hacia allá (hacia aquí, hacia aquí dentro... también).

Por tanto, marchémonos, saquemos tajada de cuanto se nos ofrezca durante ese lapso limitado, y después cerremos la puerta y centremos todo vigor y esfuerzo en esa tierra que te rodea, el campo libre que reclama tu dedicación. Y del que (y por el que) vas a vivir.

El tiempo prestado cada vez se acorta más. Y aún hay mucho camino por recorrer.

Uno que se va...

(Imagen: El Hermitaño)

7 de octubre de 2010

Cinco años (el sueño y la pesadilla)

Hoy, justamente hoy, se cumple un lustro desde aquel 7 de octubre de 2005, tan maravilloso como fatídico, que marcó -quizá para siempre- el camino a seguir de cierto ermitaño andarín y desgarbado, el mismo que tras cinco años esto escribe.

Fue, a partes iguales, un día de emociones fuertes. Yo montaba, por vez primera, a lomos de un caracol con ruedas, que me habían prestado unos tipos feos a cambio de una módica cantidad. Surcaba la carretera con prudencia, ya que el cacharro medía más de seis metros por casi tres de alto, y yo nunca había ido a los mandos de algo mayor que mi querida "caixeta". A mi lado, el amigo, el que siempre está y es, miraba el paisaje y pensaba en lo que nos podía esperar durante cuatro días de pérdida por las rutas de la España profunda. El caracol avanzaba, el miedo se perdía, y empezaban las emociones. Aquel monstruo iba solo, y nos llevaba quién sabía adónde.

Al mismo tiempo que dejábamos atrás tierras conocidas, mi madre, obsesa de la lejía y el estropajo, subía en casa a una de esas pequeñas escalerillas de tres peldaños para alcanzar el plafón de luz y arrebatarle el polvo acumulado en las últimas veinticuatro horas. Hizo un pequeño esfuerzo, estirando demasiado la pierna para limpiar también la cadena que enlazaba el trasto con el techo, y exactamente en ese momento (mientras yo conducía en busca de mí mismo a través de las estepas castellanas, contento e ingorante), su pie perdió apoyo y se fue al suelo, haciendo descansar todo el peso de su cuerpo sobre la tibia y el peroné, que se pulverizaron en mil pedacitos. Cuando justo iniciaba yo la aventura, mi madre iniciaba su drama. Pocas posibilidades había de que pudiera volver a caminar bien (los traumatólogos aseguraron que nunca habían visto huesos astillarse, hacerse añicos, de esa forma...); la cojera, dijeron, quedaría para siempre. Pero no; se equivocaron. Cuando mi madre sale hoy a la calle y calienta el "motoret", como le digo cañirosamente, incluso a mí mismo me cuesta seguirle el paso. Por suerte, cuántas veces se equivocan los médicos...

Tras atravesar los secos y amplios terrenos centrales, y después de la visita obligada a la ciudad del bohemio por excelencia, llegamos nosotros dos a O cebreiro y se nos vino la idea loca de "secuestrar" el caracol, decirle a los feos aquellos que nos lo habían robado, y emprender un viaje por toda Europa sin que lo supieran... Una tontería, claro; nos hubiesen pillado enseguida, si hubiésemos tenido huevos para hacerlo, algo que fue el caso, desde luego. Pero a esa idea loca le siguió otra que no lo era tanto (o no lo parecía, al menos). Allí, descansando en el lomo de una montaña baja tapizada de hierba, y mientras la lluvia arreciaba afuera y la niebla llenaba los valles, le hice una promesa al amigo: le dije que la próxima vez que me situara a los mandos de un caracol con ruedas ya no sería un arriendo temporal, sino una posesión para siempre. La próxima vez, aseguré, el caracol sería mío.

Hoy, siendo sincero, me arrepiento por emplear tales términos posesivos. Yo nunca poseeré nada, nunca tendré nada, nunca nada será mío. A todo caso, aquello que sea formará parte de mi vida -o yo de la suya, si la tiene-, y eso será todo (que, a fin de cuentas, es lo que importa).

La promesa se las traía, porque a mí trabajar (ese trabajo que nunca me hace sentir nada, que no hace que viva, sino que muera lentamente...) siempre me ha causado sarpullidos, accesos de fiebre y diarreas estratosféricas. Y porque, a la sazón, mi cuenta corriente no mostraba más que cifras de tres dígitos... Cómo iba a arreglármelas para sacar adelante el juramento era entonces algo aún nebuloso.

La promesa ha vivido, expectante y paciente, hasta el momento en que pudiese dejar de serlo y transformarse, cambiar de un "será" en un "es". Al mismo tiempo que celebramos (porque ella, mi madre, está viva, coleando y rebosante de salud) los cinco años de aquel trágico hecho, que por poco descuartiza mi vida en un agobio de tareas domésticas inacabables, la promesa ya no existe. Ya no habrá más "queda poco", "cuando venga quizá podríamos...", "¿adónde iremos cuando al fin llegue?", porque eso pertenece ya al pasado.

Sea buena o mala la elección, haya acertado o sea una ruina, el sueño se ha roto. No más esperas, no más tiempo de interludio. Fin del sueño; la (nueva) realidad manda. La pesadilla ya pasó; sólo queda el recuerdo.

Adelante: carretera y manta (y caracol), cielo abierto sobre nuestras cabezas y horizonte despejado ante nuestros pies.

Unos días y arrancamos. Unos pocos preparativos, mirar algunas cositas básicas, y a la calzada.

Ya huelo el aroma a asfalto...

(Imagen: El Hermitaño)

4 de junio de 2010

Fin del encierro (días infantiles de junio)

En la escuela Junio tenía, tras el largo curso rodeado por amigos (y algún que otro enemigo...), connotaciones especiales. Al achique del tiempo lectivo, que permitía tardes libres de juegos y aventuras, se sumaba el hambre por todo ese enorme -casi infinito- tiempo veraniego que se abría, todo él por disfrutar, ante nosotros. Nos sentíamos, a mediados de mes, como exploradores antiguos con la pasión por el descubrimiento, porque concluía la reclusión en el aula y se nos permitía salir, investigar, capturar el mundo, a modo de entomólogos con sus cazamariposas.

Entre las mesas y los encerados, mezclado con el olor a yeso y los montones de papeles, parecía entrar el aroma a ese salitre vital que nos esperaba afuera. Teníamos cerquísimo, casi palpable con nuestra mano, el mar inacabable de arena, esperándonos, aguardando nuestra salida. Por nuestras venas ya no corría sangre, no era el líquido rojo el que nos nutría, sino una fina arenisca dorada, que circulaba por nuestro interior y de la que tomaban forma nuestros tiernos sueños impúberes.

Las despedidas tenían un sabor amargo. Habíamos compartido con los compañeros de clase todo tipo de vivencias: buenas y malas, tristes y alegres, inolvidables y prescindibles, unas que nos hicieron reír, y otras, las menos, llorar. No queríamos separarnos de los amigos íntimos, que eran como hermanos o hermanas; pero tampoco, y esto era lo extraño, de aquellos con quienes reñíamos a veces, revolcándonos por el suelo polvoriento o, incluso, peleándonos a brazo partido, con el ansia física, torpe y fugaz, que nos caracteriza cuando críos. Y, por supuesto, nos mortificaba alejarnos de aquella chica de cabello refulgente, a la que observábamos, con ojos abiertos como platos, mientras escribía en la pizarra de esquisto verde frases o divisiones -que a nadie importaban-, o a la que, de reojo, entreveíamos al sentarse a nuestra vera, en su rugoso pupitre repleto de anotaciones a bolígrafo, corazones desdibujados y rudos insultos a profesores ya jubilados.

A una distancia inimaginablemente lejana sobrevolaba la idea del regreso, en ese septiembre otoñal, todavía cálido, que haría reencontrarnos con todos los viejos camaradas (y alguno nuevo), y estrenar aquellos juegos de rotuladores, los packs de lápices de colores y las libretas y cuadernos aún vírgenes, a la espera de ser inundados de tinta. Daría inicio entonces otra aventura, otro año y otra vida, pero a finales de junio, aquello estaba más allá toda realidad. Anhelando (con corazones martilleando en los pechos y piernas ansiosas por correr en libertad) la señal acústica del timbre, el fin de los días de encierro, el tiempo parecía dilatarse y no atrapar jamás, impulsado por alguna extraña fuerza rebelde, el límite de la una del mediodía.

Pero, entonces, cuando ya habíamos perdido la esperanza, sucedía, llegaba el momento mágico. Y el mundo, hasta entonces ordinario y predecible, parecía mutar, reemplazando la clase por la playa, abrigos por bañadores, y enormes vehículos, siempre a manos de otros, por nuestras bicicletas, madrinas de aventuras, porrazos e incontables correrías. Éramos indestructibles, inmortales; el tiempo había dejado de existir, nuestra vida era un disfrute constante, bien a lomos de compañeras de dos ruedas o galopando por la arena mientras el sol tostaba pieles y espíritus, endureciéndolos, embelleciéndolos.

Sabíamos que llegaba el verano, y con él los deseos de abrazarlo, de hacerlo propio, a sabiendas de que nos pertenecía, de que podíamos hacer de él lo que quisiéramos. Y así era. Hoy, ya adultos, ya maduros, podemos lograrlo también. Ser libres, movernos al son de las olas, no es tan difícil como parece. Pero se requiere coraje (huevos, para decirlo clarito), olvidarse de lo que quieren que hagamos con nuestras vidas (y empezar a decidir, de una vez, qué somos y hasta dónde nos arriesgamos), perder algunos amigos, las carteras y las torpes y prejuicidas ideas que aún nos carcomen, y recoger unas pesetas para un viaje que no sabemos adónde nos llevará.

Muchos siguen siendo niños, a ese respecto. Y siguen yendo a jugar a la playa, junto al astro eterno, a cada junio que concluye, abiertos a todo lo que el mundo y la vida les pueda brindar.

(Fotografía: El Hermitaño)

11 de febrero de 2010

El hogar blanco

Debió ser a finales de marzo, o quizá a primeros de abril. No lo recuerdo bien porque hablo del año 1987, y es una época que ya me queda algo lejana (lo que señala la ‘desagradable’ evidencia de una vida adulta ya dilatada...). Habíamos ido todos nosotros, los cuatro de la familia, a pasear por los caminos repletos de lujosos chalets en los aledaños de Gandía. Hacía buen tiempo, era domingo, y aguardábamos la entrada de otra semana de colegio o trabajo, según el caso. Echábamos un vistazo a las mansiones, sus gigantescas piscinas, aquellos céspedes inmaculados y relucientes coches aparcados a la entrada, soñando, barruntando la posibilidad de adquirir (mañana, al año siguiente, al cabo de una década...) alguna, cuando una modesta y apartada vivienda, de paredes blancas y aspecto gentil, nos llamó la atención.

No era nada del otro mundo. En realidad, si reparamos en ella fue por la diminuta piscina (de la que ya hablé un tiempo atrás), un trago de agua limpia y seductora entre la blancura de los muros y la negra tierra a nuestro alrededor. Fue el tiempo en que mi hermana iba a hacer su comunión, y mis progenitores, para ahorrar costes, decidieron que yo, a la sazón con apenas siete años, la hiciera conjuntamente con ella; supongo que mi padre pensaba en el estío, en lo que podríamos disfrutar los cuatro en esa choza, ya que mientras observaba aquella caseta, casi un refugio entre naranjos por entonces enanos, no paraba de repetir: “estaría bé que els xicons passaren açí l´estiu, i tingueren un lloc per a jugar...*”.

Al verano siguiente, en efecto, fue nuestra (o mejor dicho, entró a formar parte de nuestras vidas... y nosotros de la suya). Por un precio algo mayor que el necesario para comprar un coche mediano, obtuvimos un hogar donde vivir... pero en el sentido más total y auténtico de la palabra “hogar” y “vivir”. Yo nací, espiritual e intelectualmente, entre sus alambradas, y me crié, física y emocionalmente, a la luz de su chimenea en invierno, rodeado de amigos, familiares y gente extraña en verano, que venían y se iban, mientras el sol abrasaba el suelo, tostaba nuestros rostros infantiles y marcaba a fuego el destino de una (con)vivencia eterna. Nunca he vivido mejor en otro sitio. Ni creo que pueda hacerlo jamás. Si hay un lugar en el que “vivo vivo” (y es una reiteración intencionada), en donde no hay nada que sobre, nada molesto (excepto ese rumor motorizado, demasiado cercano, que enturbia el silencio y mata el sonido del aire en movimiento...), nada que echar en falta, ni siquiera a nadie (aunque a veces, a veces...), ése lugar corresponde a aquella media hectárea de terreno, anclado entre frutales y a treinta minutos a pie del más próximo núcleo urbano.

Miro, hoy, lo que ha sido para mí ese reducto, esa fortaleza de cemento y rocas antediluvianas, mis vivencias y junto a ellas las de quienes me importan, y me pregunto, como solemos hacer en ocasiones, qué hubiese sido de mi “yo” en caso de no vivir allí desde los siete años, hasta casi los treinta que ahora tengo. ¿Qué hubiese sucedido si mis padres se hubieran limitado a contemplar los suntuosos palacios en la distancia, sin prestar atención a nada más, dejando allá abajo, en su discreto mutismo blanco, al hogar de los hogares? Son preguntas retóricas, desde luego, pero suscriben el hecho (quiero decir, la percepción, la impresión) de que estamos configurados, todos nosotros, por decisiones, acciones y eventos fortuitos, por ese encadenamiento circunstancial de sucesos y acontecimientos que terminan por desarrollar y establecer nuestras vidas. Qué papel juegan los hados del destino en tal conformación vital es lo que quisiera saber, para determinar, por fin, si mi ligazón al hogar blanco es predestinado, o mero producto fortuito del azar cósmico. Después de todo, y bien mirado, tampoco importa.

Actualmente es poco lo que allí puede encontrar un visitante o un invitado ocasional: una comunidad de gatos, una foresta asilvestrada repleta de árboles frutales y ornamentales, el tapiz de hierbajos, hojas y demás especies vegetales y de otros reinos vivos (hongos, musgos, etc.), una buena provisión de leña, y en el centro, como protegida por sus hermanas verdes, la mole rocosa, de tejas descoloridas y rejas negras en sus minúsculas ventanas. Y, de tanto en tanto, podría distinguir a un individuo larguirucho, que saca del interior de la vivienda una hamaca hecha pedazos, la extiende, coge un libro, se sienta, abre el papiro y echando un vistazo al cielo, a su alrededor, y a los juguetones felinos que retozan junto a sus pies, se enfrasca en la lectura de algo que ignoramos; entretanto, el sol avanza en su recorrido diurno, las nubes corren desde las alturas, la Luna marca el paso de las horas y nieblas de insectos se elevan en la tarde perezosa de principios de febrero.

Cuando el sol abandona su templo celeste y amaga el rostro por detrás de las montañas, el sujeto, un ermitaño como tantos otros y como ninguno, acaricia a las criaturas gatunas, despeja el suelo de hojarasca con una escoba torcida y, recogiendo la basura, se despide del hogar, hoy repintado con tonos pastel (algo feos, en su opinión), hasta el siguiente día, en el que regresará para estar, ser y vivir de nuevo. También, para rememorar algo, si se puede, de aquella maravillosa sensación de novedad, gozo y satisfacción que supuso, en 1987, el descubrimiento del hogar blanco. Sus posibilidades, todo lo que ofrecía a un niño de siete años, lo que aún ofrece a un hombre de veintinueve, y lo que brindará, mañana y perpetuamente, a todo aquel que quiera saberlo por sí mismo.

No hay lujo ninguno (el lujo sólo corre por nuestras venas), ni comodidades excesivas (las aborrecemos, son el símbolo del burgués bien adaptado); su fachada está húmeda y con algunos pegotes de pintura saltada (se apañará, si se puede, en primavera), y abundan demasiadas malas hierbas (nos gusta verlas crecer, ¿verdad?); hay, también, una ligera impresión de “abandono” (el acontecer natural del paso temporal, que otros, un poco ignorantes, llaman “degradación”), y ningún lechuguino ni emperatriz de discoteca se atrevería jamás a pisar la entrada (bendita exclusión social, prerrogativa de románticos, astrónomos y ermitaños...).

Hay mucho que contar de este hogar blanco. Si hay tiempo, y los vaivenes vitales lo permiten, lo seguiremos haciendo. Quizá para nadie, sólo para mí mismo. Como casi siempre.

Mañana iré de nuevo. Tengo que podar la higuera antes de las lluvias del fin de semana. Se aceptan visitas. La puerta permanecerá abierta.

Bienvenidos.

(* “Estaría bien que los niños pasaran aquí el verano, y tuviesen un lugar para jugar...”)

(Foto: el Hermitaño)

31 de marzo de 2009

Vocación

Aquellos que, partiendo de una dirección cualquiera, hemos llegado a confluir en la pasión por las letras llevamos detrás nuestro una historia, la narración personal de un particular cómo, el de las circunstancias que causaron o motivaron aquella tendencia amorosa hacia las palabras. En mi caso, si no me fallan los recuerdos, todo empezó hacia el año 1989 o 1990, cuando servidor no era más que un mocoso larguirucho de tercero o cuarto de EGB; y el catalizador, el fermento que me aupó al gusto del habla escrita no fue otro, por extraño que parezca, que la serie "Se ha escrito un crimen".

Creo que la emitían los domingos (puede que fuera los sábados) por la tarde. A mis padres les gustaba, aunque solían mofarse un poco de la señora Jessica Fletcher (Angela Lansbury); tal vez por sus formas o modales ingleses (aunque se suponía que era estadounidense), o por su infalible eficiencia y talento en la resolución de los casos, demasiado inverosímil (si bien, en este caso, la mofa deberia más bien haberse orientado hacia los guionistas...). El caso es que, en tardes desapacibles de otoño o invierno era habitual sentarnos los cuatro (mis dos progenitores y mi hermana mayor y yo) frente al televisor hacia el fin de la jornada dominical y observar las correrías de la perfumada, maquillada y siempre impecable investigadora criminológica.

No he olvidado que, si había algo que me atraía especialmente de la serie, era la intro. Por razones que ignoré entonces (y ahora más aún, si cabe), me encantaba ese aroma de misterio que envolvía la presentación, con la máquina de escribir arrojando palabras donde antes no había más que papiro blanco, creando una historia, reflejando la vida. El clímax, cuando las manos de Lansbury (o quien fuera) arrancaba la última página del carro y la encerraba dentro de esa carpeta de cuero marrón con el título de la serie sobreimpreso ("Murder, she wrote", en inglés), me producía una extraña, e intensísima, sensación de querer componer algo parecido. Necesitaba producir algo, una historia, fuera real o inventada, tratara de lo que tratase, pero escribir, escribir, escribir... sentir lo que sentía Lansbury cuando ponía "FIN" a su caso diario.

Pese a que en mi casa no faltaban las novelas hasta entonces nunca les había prestado demasiada atención; de hecho, mis libros eran los de texto, agrios, asépticos, fríos. Hasta que justo entonces, en virtud de mi interés por el cielo, mi abuelo materno me regaló una obra maravillosa, "Los amantes de la Astronomía", que le habían ofrecido en un banco. Poco después llegarían otras similares, de carácter divulgativo y, más adelante, el plena pubertad, me alié con las novelitas y volumen de relatos de Stephen King, y las aventuras de ciencia ficción cortesía del maestro Isaac Asimov, entre muchos otros.

Fue así que, un día, mientras Se ha escrito un crimen abría la tarde oscura con sus historias de asesinatos y homicidas, se me ocurrió abrir a mi vez la vieja cubierta que recubría la Olivetti Lexicon 80 (que perteneció a mi citado y ya desaparecido abuelo), máquina de escribir empleada antaño en filas de anónimas oficinas, y cuyas teclas fueron pulsadas mil y una veces por mil y una manos, y que desde hacía algunos años sólo volvía a la vida al necesitar mi padre pasar a limpio alguna factura, o tarea burocrática similar.

Yo le di otro uso. A mis nueve o diez años, y sin vislumbrar motivo alguno (ni maldita falta que me hacía), puse un folio en el carro, cogí uno de mis queridos libros de Astronomía, lo abrí por una página cualquiera, y me puse a copiar lo que allí se decía. Creo que, en una ocasión, trataba sobre Saturno y sus anillos, y otra acerca de la Luna, aunque solía confundirme y no entendía demasiado lo que escribía cuando calcaba los temas referidos a agujeros negros y quásares. Iba a paso muy lento (mi tecleado no me permitía más que avanzar unas líneas en media hora), pero cada domingo volvía a poner la Olivetti sobre la mesa y aporreaba su estructura metálica con el ánimo renovado.

Con los años adquirí cierta soltura digital, sustituí la máquina por el ordenador (sigo echándola mucho de menos...), y el fajo de páginas copiadas fueron poco a poco dejando paso a otras propias, en las que las frases ya no eran de los demás, ni sus palabras las mías. Entonces empecé a sentir algo parecido a lo que, de muy niño, suponía yo que aquella madura mujer de pelo horrible y ancho rostro debía experimentar al cerrar aquella carpeta marrón.

La vocación es la llamada del destino, y aparece con anterioridad a tener la seguridad de que uno vale para ello. Podemos hacerlo mejor o peor, podremos expresar sutil y elegantemente nuestras ideas, pensamientos y sentimientos, podremos alcanzar la cima de la redacción literaria o no sobrepasar la dimensión elemental, pero la vocación nos impulsará a seguir en la brecha, componiendo estrofas y versos, párrafos que quizá se conviertan en clásicos o que, por el contrario, nadie lea nunca jamás; ya posean la fuerza y la convicción de la oración, ya sean sólo textos para instruir, para instruirnos a nosotros mismos, para conmover o galvanizar, no podemos huir de ellos. Se crían en nuestro interior, gritan por salir y si no lo permitimos, si no nos sentamos frente a la página y les damos realidad, pueden llegar a asfixiarnos.

Y esa furia de las palabras por hacerse oír, por nacer y llegar a los demás, puede tener su germen, por ejemplo, en la inocente e ingenua mirada de un chico hacia la televisión de un hogar cualquiera, en una tarde de domingo cualquiera, cuando fuera arrecia la lluvia, los amigos no se reunen y tu futuro, aunque sea sólo un sueño, toma forma gracias a esa vieja máquina de escribir, en la pantalla y en la vida real. Yo no sé qué será (que sére, si es que podemos etiquetarnos así), pero no me cabe duda alguna de que si abandono la vocación, no sólo sacrificaré las palabras, no sólo dejaré la escritura, sino que también dejaré, por el camino, parte de eso que suele llamarse nuestra alma. Supongo que muchos de vosotros también sentís algo similar, ¿verdad?

6 de marzo de 2009

El árbol

Nuestros antepasados más primitivos (hace algunos millones de años) solían balancearse y columpiarse de rama en rama, persiguiéndose, jugando, en ocasiones por diversión, otras por necesidad. A veces tales volteretas concluían dramáticamente, con un accidente, un miembro roto, o incluso con la misma muerte, si la suerte no era propicia. Pese a estos peligros, algunos aseguran que esta actividad arborícola de los primitivos humanos fue clave para desarrollarnos como tales. Según Carl Sagan, "el intelecto humano lo debe esencialmente todo a los millones de años que nuestros antecesores pasaron colgados en solitario de los árboles".

Tal vez por ello, por la ayuda desinteresada que los árboles nos brindaron en tiempos remotísimos, con sus troncos, copas, ramas y tallos, les tenemos tanto aprecio. Sentimos algo especial cuando nos hallamos cerca de ellos, un sentimiento de gratitud, de bienestar; tal vez esos espontáneos y amorosos abrazos que algunos de nosotros prodigamos a los árboles tengan una explicación más prosaica, aunque no por ello menos impresionante, de lo que imaginamos: quizá no sea sólo porque nos parecen bonitos o elegantes, sino porque esos apretones afectuosos son, además, rememoraciones de antiguas siestas que realizamos abrazados al tronco de nuestros hermanos vegetales, mucho antes de Cristo, de Buda, de la ciencia y del lenguaje.

¿Quién no ha experimentado un gozo inenarrable cuando, recostado sobre el vertical cuerpo de un árbol, ha leído un libro, reído junto a una buena compañía, o contemplado, tan sólo, el paisaje que nos rodeaba? ¿Quién no ha percibido algo mágico en ese momento, casi un instante de comunión mística con esa floresta embriagante? ¿Quién ha podido evitar, entonces, el pensamiento de que había tomado contacto con 'Dios'?

Algunas de mis mejores vivencias las pasé bajo (o encima de) un árbol. Había, en el pedazo de tierra que mi abuelo trabajaba junto a la playa, una higuera baja a la que, de pequeño, me subía para sentirme mayor a los demás, mayor a los propios mayores. Me acuerdo de las paellas a la luz de un sol poderoso, del olor a madera quemada y de aquellas vistas desde mi atalaya vegetal, a modo de rey diminuto sentado en un trono de madera. También bajo la sombra de un árbol decidí, hace más de una década, abandonar el instituto tras (otro) fracaso académico y entrar a faenar en una fábrica. Aquel día persiste en mi memoria como si fuese hoy, y marcó a fuego todo lo que vendría después. De no haber existido, si no hubiese invocado al árbol, a un amigo espiritual y a mí mismo bajo la copa del primero, lo más probable es que estas palabras jamás hubieran tenido lugar. A los pies de los pinos he dormido al raso miles de veces, desde luego. Un cielo despejado, visto a través de sus ramas raquíticas movidas por el viento, es uno de los regalos más valioso que cabe hacerse. En más de una ocasión me he refugiado de un repentino chaparrón bajo la frondosa copa de los pinos, y también más de dos veces los árboles han actuado como auxiliares para otear algún horizonte a una altura desde la que poder orientar nuestros próximos pasos.

Claro que los árboles también ofrecen algún peligro; ciertas ramas y brazos no son tan resistentes como crees, y puedes acabar por los suelos tras trepar a sus frágiles extremidades. En un día de mucho calor recosté mi espalda sobre un tronco de pino antiguo, abierto y lleno de agujeros. Me adormecí un instante, cerré los ojos y enseguida noté un cosquilleo que me recorría los brazos y las piernas. Miré y eran hormigas, rojas y pequeñas, y con mandíbulas intimidantes... Me picaron varias veces, desde luego (dí saltos como un loco manoteando sin parar, tratando de quitarme de encimas aquellas 'bestias'; la escena tuvo que ser graciosa, vista desde lejos...), y acabé dolorido y con algo de fiebre. Pero esos contratiempos son minucias sin importancia.

Parece ser que los sueños en los que creemos caer desde una cierta distancia, y en los que nos despertamos tras un repentino y brusco movimiento de miembros, son reliquias de mecanismos de atención que poseía nuestro cerebro cuando solíamos dormir acurrucados en los árboles, y cuya función era evitar precisamente dichas caídas. Estamos, por tanto, aún unidos a los árboles, de manera muy profunda. Los recordamos como un hábitat, un marco físico en el que nos hicimos (o dimos los primeros pasos para llegar a ser) humanos. Además, hay estrechas alianzas entre ellos y nosotros: nosotros exalamos dióxido de carbono, que ellos recogen y que, junto a la luz solar, emplean para su crecimiento; y ellos exhalan oxígeno, que nosotros empleamos para respirar y sobrevivir. Utilizamos, pues, lo que ellos desechan, y viceversa.

Le damos vida al árbol, y él nos la brinda a nosotros. Quien quema, tala, desprecia o elimina un árbol, sin saberlo está, en realidad, matándose a sí mismo.

28 de noviembre de 2008

Tierra, mar y aire

Mi abuelo siempre ha sido hombre activo. Le molesta arrellanarse en el sofá demasiado tiempo, dormir más de la cuenta o perder tiempo viendo la televisión o jugando a las cartas. El día que mi padre, sin apenas un duro en la cartera, pudo agenciarse una pequeña parcela de tierra bajo la sombra del Castell de Bairén, en una zona húmeda cerca de la playa, el abuelo Jesús fue uno de los hombres más felices del mundo. Así podía levantarse temprano por las mañanas y cargar las herramientas, que facilitan el trabajo manual, en su bicicleta oxidada y dirigirse hacia ese terreno, por entonces aún vacío.

Me viene a a la memoria que, cuando tuve cinco años, cambió la bicicleta por una furgoneta Renault 4 (fui con él a recogerla al concesionario, estoy viendo, como si fuese ahora, su sonrisa y su puro en la boca), blanca y con un gran maletero, en el que reposaron a partir de entonces los cachivaches, artilugios y demás utensilios para labrar la tierra. Más tarde, canjeó la Renault por un Seat Panda, color azul chillón, pero nunca me gustó; aquel furgón destartalado, en cuyo interior siempre olía a hierbas, rocío y al esparto de los capazos, nos llevó en más de una ocasión a pasar la Pascua por las montañas de Marxuquera, a la playa, a dar vueltas por las carreteras secundarias... parte de mí mismo nació y se hizo en su seno, entre sus duros asientos y la caja trasera, donde me solían acompañar cajones de naranjas, tomates y otras frutas y hortalizas.

En aquella finca, que contó al poco con una diminuta vivienda hecha con cañas y palmeras, pasé algunos de mis mejores años. En la parcela contigua había una pareja con dos niños, y más allá otras familas, todas sencillas, generosas y amistosas, que se sumaban a nosotros (abuelos, mis padres y hermana, tíos...), o a la inversa, y gozábamos de unas paellas como jamás se han vuelto a tastar en esos lares. Las tardes, que se estiraban mucho más que en la actualidad, casi hasta la eternidad, nos permitían a los peques jugar con los montones de tierra, con palos, perseguirnos o llenar nuestros camiones de plástico con las frutas maduras desechadas. En verano cogíamos cubos y, rebosantes del agua de un pozo propio, espolvoreábamos con ese fresco líquido nuestros chicos cuerpos, atemperando un calor pegajoso y atontante. Llegábamos a casa completamente cubiertos por una espesa capa de polvo; entonces la madre nos regañaba, claro, pero nunca lo hacía cuando estábamos allá, en la marjal. Sabía que untarnos con la materia, confundirnos con la tierra, era vivir. O si no lo sabía, lo intuía.

Posteriormente, ya crecidito y algo errabundo en mis intereses personales (dudaba entre estudiar una carrera, volcarme en alguna profesión como panadero [mi padre y abuelo lo habían sido] o sacarme un título profesional y largarme al pico de una montaña como vigilante... ), pasé unos meses con mi yayo aprendiendo algo sobre cómo manejar la tierra; plantar, regar, adobar, restaurar desperfectos, esperar el momento para la recolección... pero en realidad fue poco lo que supe hacer por mí mismo; es, mi abuelo, un ser tan nervioso y enérgico que, dada mi natural torpeza manual, se impacientaba ante mis yerros y acababa siempre por rematarlo todo él. Me irritaba su destreza, la habilidad de sus manos callosas y endurecidas, oscuras y manchadas por el sol. Las mías, lozanas pero aún por desgastar, llenas de energía pero ineptas, no casaban bien con el terreno. Aún no he vuelto a manchármelas de polvo y barro tan a fondo como entonces; pero ellas ya lo necesitan, y yo también. Tras una jornada trabajando lo que está a nuestros pies uno siente una cierta comunión con lo que pisa, y aquello que permanece sobre nuestras cabezas.

Cada día, en verano, cuando paso en dirección al (odioso, suerte que sólo es temporal) trabajo con el coche por la entrada que aboca a esa minúscula propiedad, ya cercada y abarrotada de árboles frutales (limoneras, naranjos, higueras...), verduras y hortalizas (no las cito, es una lista demasiado larga... mi anciano predecesor suele aprovechar cada cachito disponible de espacio), cuando paso por allí, decía, mi mirada se tuerce hacia ella, esperando ver allí el "azulete" de Jesús, como solemos llamar a su nuevo y austero vehículo. Espero ver a un hombre mayor, sin cabello, y ahora con un marcapasos junto a su corazón, cavando la tierra, secándose el sudor, impasible ante el calor y los mosquitos.

Y, en muchas ocasiones, la idea de girar e ir hasta allí, olvidándome de la playa, abarrotada y llena de mediocridad, del trabajo que molesta e impide llegar a ser humano, de la obligación que de forma u otra me autoimpongo, me seduce. Olvidándome de todo ello, me desvió y penetro en ese templo del disfrute, del recuerdo y de la emoción. A los pies del Bairén noto brotar de nuevo la vida, como antaño, cuando sólo valían algo las risas, el juego y la aventura, cuando saltar una verja era todo un universo por descubrir y un camino polvoriento la ruta a la felicidad.

16 de octubre de 2008

Cuenta atrás

Despertamos en medio de un páramo desolado. Ningún alma saludaba; no había ruidos cotidianos, ni sonidos típicos del paisaje rural. Abrimos los ojos, y confortablemente arropados por nuestros sacos, subimos el estor de la ventana plástica, que bloqueaba la tenue luz manada de la estrella aparecida. Las aves aún no corrían por el cielo neblinoso, y la misma Tierra parecía todavía desperezándose. Lo habíamos visto al anochecer, el páramo, cuando llegamos allí tras muchas horas al volante de aquella madre-vivienda-vehículo, compañera de correrías y viajes desde hacía tres escasos días, pero semejantes a tres eones de tiempo cósmico. No parecía la misma estepa. No parecía el mismo mundo, y, en efecto, no lo era.

El Sol pugnaba por salir entre nubes bajas. Nos vestimos, desayunamos y recogimos bártulos. Dejamos allí una señal, provechosa para el campo, como símbolo de nuestro paso. Algo escatológico, vaya. Y hay que ver lo bien que sienta... El caso es que, pese al fresco, salimos y observamos ese arranque de Ra rodeados por el silencio más absoluto que uno sea capaz de imaginar. Sólo podía escucharse el castañear de nuestros dientes, pero el instante marcó.

Allí decidí que quería morir. Es decir, vivir. Junto a encinas, algún alcornoque (creo), el erial profundo y un horizonte que se fundía con el cielo, cálido y cromático como nunca soñé. Ya sabía entonces que iba a volver, que algún día pondría mi petate a punto y diría, con una sonrisa en el rostro y un júbilo desbordante en el espíritu, "Hasta siempre". A padres, família, amigos, Marxuquera, sol mediterráneo y playas de amarillenta arena. Todo quedaría atrás, y todo delante, aún por descubrir.

Hoy se cumplen tres años desde aquel día. Habrá que volver, desde luego, y habrá que hacerlo pronto. El tiempo se escurre y en el andén de lo vivo el tren sólo suele parar una vez. Estoy harto de hacer promesas al viento, de imaginar cómo será y perderme en ensoñaciones, bonitas pero algo estériles. El tiempo de espera es un año, a lo sumo. Y ha empezado ya la cuenta atrás.

Iremos allí, sí, aunque no sepamos si volveremos aquí. Tal vez el páramo nos abra caminos insospechados; o puede que volvamos al nicho materno con el rabo entre las piernas, curados de humildad ante una forma de vida que está más allá de nuestras posibilidades. Quién sabe.

Naturalmente, hay sitio para alguien más. Pero tened en cuenta que no viviréis nunca anclados a la tierra; nos detendremos, hoy aquí, manaña allí. Para después continuar. A veces estaremos al lado de centenares de personas; en otras no habrá nadie en mil kilómetros a la redonda. Tendremos un paisaje nuevo cada día, viviremos como trotamundos, como nómadas, gitanos en busca de un lugar propio, si bien sabemos que todos ellos lo son. Habrá días que nos deslumbrará la luz; otros no existirá una oscuridad más profunda. No hay matices. O el yin o el yang. O todo o nada.

Mis valores ya se conocen: silencio, soledad, cultura y aventura. Algo de cachondeo, también; reírnos de nuestras egolatrías y chulerías, perder el miedo al ridículo y burlarnos de gentes y de nosotros mismos. No nos tomemos demasiado en serio, por favor, las trascendencias a veces agotan... Éso es lo que ofrezco; a cambio, sólo pongo dos condiciones: la primera es no consentir perderse nada de lo que el mundo ofrezca; nada de excusas, malas caras o aburrimiento. Hay que sentirlo todo. Punto.

¿La segunda? Ya, ésa me la reservo para quien esté dispuesto a venir...

26 de junio de 2008

El agua y la vida

Dejando ya atrás el limbo primaveral, ese instante donde lo marchito renace y el hombre se ve imbuido de nuevas fuerzas, el verano emerge de repente y llena el aire con humedad y sofocos. Son tiempos de sudor, de esforzados trabajos y de horas a la lumbre de ese dios, verdadero, llamado Sol. Vivo, desde hoy, retirado en una minúscula casita centenaria, casi una cabaña, que algún desconocido ermitaño legó, sin saberlo él, a otro vividor en soledad.

Tengo la suerte, además, de contar con una diminuta piscina, que más bien debió ser en sus tiempos una balsa para el riego de los naranjales que rodean la vivienda. Son tantos, estos, y están tan cerca de sus límites que yo diría que incluso amenazan con hacerla desaparecer... y a mí con ella. A veces, unas pocas sólo, lo deseo.

La casita es, no puedo dudarlo, un edén, y el trago de agua que la acompaña, un regalo divino. Su pequeñez, tal que uno poco más puede hacer que meterse en ella, sin abrigar apenas deseos de moverse, es, irónicamente, su mayor beneficio. Pues refresca y descansa el cuerpo y la mente sin necesidad de cuidados especiales, ruidosos o caros. Conserva maravillosamente bien su contenido, recibiendo únicamente unas pizcas de cloro en casi todo el mes que permanece disfrutable. Y llenarla cuando llegamos allí, a finales de junio, previa limpieza de la ciénaga que se acumula en su lecho en el corto invierno, es todo un acontecimiento.

Recuerdo cuando, de pequeño, ayudaba a mis padres con la tarea, cargando cubos que vaciaba sobre las flores y los árboles (nísperos, higueras, guayacanos, etc), los cuales hacían, y siguen haciendo, de mi retiro un hogar verde, frondoso y algo indómito (pues no suelo eliminar las llamadas "malas hierbas"; son vida, embellecen y refrescan el ambiente... ¿cómo se puede denominarlas así?). Recuerdo el rumor de la corriente que fluía, salvaje, por el canal, y cómo me excitaba, como sólo puede hacerlo un niño de ocho años, cuando llegaba hasta mí ese flujo poderoso y caía en cascada hasta el fondo de la balsa. No olvido tampoco mi constante hábito de colocar mi cabeza justo debajo de aquel surtidor, como para bendecirme con el agua bendita, auténticamente bendita, fruto del corazón de la tierra.

Y también me acuerdo del momento en el que la alberca se colmaba y el fluido manaba por sus bordes, inundando el suelo de hormigón. Entonces, si mis amigos del lugar estaban por allí, nos montábamos en las bicicletas y chapoteábamos con las ruedas de nuestras inseparables compañeras, alzando un reguero de agua que nos empababa y hacía reír. O bien, en otras ocasiones, tomábamos los cubos y nos lanzábamos el agua sobrante unos a otros, en el clímax de una jornada acuosa a cuyo fin sentías a tu alrededor el fresco y cómo la vida agradecía esa inyección de energía y vigor, una bendición en aquellos días de calor poniente.

De nada sirve vivir en el pasado, lo sé, pero a veces los recuerdos son tan intensos, nos traen tantas sensaciones y nos hacen tan felices, que por momentos, una buena evocación puede llegar a ser mejor que un frío e indiferente presente.

17 de noviembre de 2006

El cielo llora (Leónidas 2006)

Hoy día 17 de noviembre (hacia las 20:50 horas, aproximadamente) empieza la lluvia de las Leónidas (he puesto algunos links que ofrecen información más detallada en el blog de Astronomía). Hace siete años, en un rincón apartado de La Safor, nos reunimos un grupo de observadores, curiosos y principiantes de la Agrupación Astronómica de la Safor (AAS) para dar cuenta de lo que se preveía sería una tormenta de meteoros en toda regla. Resultó que así, en efecto, sucedió, pero a una intensidad que casi ninguno de los que allí podíamos imaginar.

Nadie esperó una cosa así. Quien ha visto alguna vez las Perseidas entre el 12 y 13 de Agosto (o Lágrimas de San Lorenzo), no puede, en absoluto, hacerse una idea cabal de lo que se pudo contemplar el 17 de noviembre de 1999. Una ráfaga contínua y anonadante de meteoros, sin pausa, sin tiempo para verlos todos, danzaban sobre nuestras frías cabezas desde el radiante de Leo. Dispersándose en todas direcciones, los meteoros nos volvieron locos, yendo las abrigadas calvas desde un lugar a otro en pos de todos ellos. El paroxismo de la noche aconteció hacia las 2 de la madrugada, más o menos (no lo recuerdo exactamente... ¡hace siete años!), cuando en un momento dado la actividad se elevó hasta los 20.000 meteoros por hora (es decir, ¡entre 5 y 6 meteoros por segundo!). Entre las 2:50 y las 3:00 de la madrugada del día 18 la actividad alcanzó los 6.000 meteoros por hora,, una cifra jamás alcanzada por ninguna otra lluvia de meteoros. Fue un instante de locura, de completa confusión (gente gritando, brazos señalando el cielo, algunos sonidos extraños en la lejanía...) y el cielo que parecía querer caer sobre nosotros. Los que allí estuvimos hasta el final (hubo gente que se marchó desencantada porque hasta entonces apenas se había visto nada especial) vivimos una experiencia extraordinaria, cortesía del Cosmos.

En el 2006 las cosas no serán para tanto, la verdad, pero siempre es útil observar el cielo, además de relajante, y podría haber alguna agradable sorpresa, en forma de estallido esporádico. Hoy día 17 la actividad será baja (15-20 meteoros a la hora), pero el domingo tal vez lleguen a registrarse hasta 150 meteoros o más, lo cual nos da una media de 2 (o 3, si hay suerte) por minuto. Aunque el cielo llore poco en estos días, seguro que quienes decidan echar un vistazo por la madrugada (el máximo del día 19 tendrá lugar hacia las 5:45) no quedarán defraudados. Por cierto, habrá que mirar hacia el sureste.

Hay mucha información sobre el tema en blogs y en páginas específicas. Pero no olvidéis que una lluvia de estrellas como las Leónidas puede pasar factura (por frío, aburrimiento si la cosa no va bien [aunque en el cielo siempre hay algo que observar, o por cansancio). Así pues, si se puede, lo mejor será ir acompañados, abrigados, alimentados y dispuestos a pasar un buen rato a la espera de lo que firmamento pueda ofrecernos, que es mucho, muy variado y siempre verdaderamente interesante.

Suerte a todos.

Nadie esperó una cosa así. Quien ha visto alguna vez las Perseidas entre el 12 y 13 de Agosto (o Lágrimas de San Lorenzo), no puede, en absoluto, hacerse una idea cabal de lo que se pudo contemplar el 17 de noviembre de 1999. Una ráfaga contínua y anonadante de meteoros, sin pausa, sin tiempo para verlos todos, danzaban sobre nuestras frías cabezas desde el radiante de Leo. Dispersándose en todas direcciones, los meteoros nos volvieron locos, yendo las abrigadas calvas desde un lugar a otro en pos de todos ellos. El paroxismo de la noche aconteció hacia las 2 de la madrugada, más o menos (no lo recuerdo exactamente... ¡hace siete años!), cuando en un momento dado la actividad se elevó hasta los 20.000 meteoros por hora (es decir, ¡entre 5 y 6 meteoros por segundo!). Entre las 2:50 y las 3:00 de la madrugada del día 18 la actividad alcanzó los 6.000 meteoros por hora,, una cifra jamás alcanzada por ninguna otra lluvia de meteoros. Fue un instante de locura, de completa confusión (gente gritando, brazos señalando el cielo, algunos sonidos extraños en la lejanía...) y el cielo que parecía querer caer sobre nosotros. Los que allí estuvimos hasta el final (hubo gente que se marchó desencantada porque hasta entonces apenas se había visto nada especial) vivimos una experiencia extraordinaria, cortesía del Cosmos.

En el 2006 las cosas no serán para tanto, la verdad, pero siempre es útil observar el cielo, además de relajante, y podría haber alguna agradable sorpresa, en forma de estallido esporádico. Hoy día 17 la actividad será baja (15-20 meteoros a la hora), pero el domingo tal vez lleguen a registrarse hasta 150 meteoros o más, lo cual nos da una media de 2 (o 3, si hay suerte) por minuto. Aunque el cielo llore poco en estos días, seguro que quienes decidan echar un vistazo por la madrugada (el máximo del día 19 tendrá lugar hacia las 5:45) no quedarán defraudados. Por cierto, habrá que mirar hacia el sureste.

Hay mucha información sobre el tema en blogs y en páginas específicas. Pero no olvidéis que una lluvia de estrellas como las Leónidas puede pasar factura (por frío, aburrimiento si la cosa no va bien [aunque en el cielo siempre hay algo que observar, o por cansancio). Así pues, si se puede, lo mejor será ir acompañados, abrigados, alimentados y dispuestos a pasar un buen rato a la espera de lo que firmamento pueda ofrecernos, que es mucho, muy variado y siempre verdaderamente interesante.

Suerte a todos.

26 de agosto de 2006

La vida en pleno giro

A veces, cuando uno se sienta junto a sí mismo, inicia un viaje al pasado para recordar cómo se fue gestando su ser, cómo ha llegado a ser lo que es. Avanza hacia atrás con la esperanza de descubrir por qué ha elegido ese sendero y no otro, por qué motivo no ha decidido ser como los demás. Hoy, viendo a los masificados turistas ir y venir frente a mi sucia ventana, he pensado en el mí de antaño, aquel yo del primer año en el instituto que no supo bien adónde ir hasta que fue rescatado por un hermano de armas.

No carecía de independencia, ni de realización, pero a los catorce años hay muchas opciones donde elegir y me hallaba en una encrucijada de caminos. Uno de ellos, el que más temprano probé, era el mismo que ahoga a la juventud de hoy en día: simple, superficial, estéril y sodomizado. Caté el vino, pero resultó amargo. A los pocos días obvié para siempre esa alternativa, tachándola de basura y puro desperdicio juvenil. Después me uní entonces a mí mismo, evitando a todo intruso, vagando sólo en los recreos y mirando aquí y allá, a ver lo que podía encontrar.

Entonces vi a un desgarbado y melenudo cuatro ojos que también parecía estar en idéntica situación. Fue una conexión total, un sentimiento de unión profunda de almas largo tiempo separadas pero que, en el fondo y pese a las distancias, estaba condenada a quedar enlazada durante eones. Empezamos a faltar a clase, huyendo de la masa acrítica y sentándonos a divagar sobre el mundo y la gente, el por qué de esa forma de vivir y el deseo de buscar otra mucho más vigorosa y estimulante. La gente nos miraba con cierto recelo, no parecíamos dos cualesquiera: nos oían hablar de extraterrestres y de estrellas, de dogones y caballos de troya, de conspiraciones y de constelaciones, de deseos de abandonar el mundo (destruyéndolo)... . Tras el primer contacto, asistíamos al instituto con regularidad, pero parecíamos no estar allí: farfullábamos entre nosotros, discutíamos por lo bajo, y nos separaron durante un tiempo. Otro buen amigo, ahora desaparecido de la escena, dijo de nosotros que parecíamos "un matrimonio mal casado". Dudo que muchos matrimonios hablaran tanto y sobre tanto en tan poco tiempo... .

Una vez tuve la seguridad de poder apoyarme en alguien, mi confianza creció y esa parte casi olvidada, propia y anhelante, volvió a emerger con fuerza. El resultado fue que me dediqué a vivir y sentir como nunca antes lo había conseguido. Primero fue la lectura, a costa de vacíar las arcas de los ahorros, luego la escritura, y unido a todo ello el estudio autodidacta, sin temor de exámenes o notas, el libre aprendizaje endulzado con el gusto por saber algo nuevo. En medio de todo, tiempo y tiempo de pura diversión (lo que yo considero como tal, por supuesto). Iba y venía en largas caminatas, recibía baños de sol constantes, abandonaba los estudios, los volvía a iniciar y trabajaba en fábricas sucias y atontantes... . Todo fue rápido, constante, sin prisa pero sin tiempo perdido. Tenía algo que hacer, algo que ofrecer, aunque no estaba claro el qué.

Y, entonces, otro hermano de armas se cruzó en mi camino, no hace muchos meses. Un ejemplar de iconoclasta intrépido e impulsivo que decidió echarse la casa a cuestas y montar la vida a su alrededor, viendo cada amanecer y cada ocaso desde un lugar distinto de la Tierra. Saber cómo moverse pero no hacia dónde. Me enseñó, si acaso no lo conocía ya, que uno debe superar todas las barerras, hacer estallar los grilletes y liberarse de todo y de todos. Y me hechizó. De modo que, ya apuntalada, mi vida volvió a girar, ahora más radical y radialmente, hasta salirse del esquema diseñado. Yo mismo me sorprendí, pero no había ya vuelta atrás. Y no la hay. Dejé de escribir, dejé de estudiar, dejé de absorber páginas y páginas y me desangré (me desangro) tras 90 días sin parar de trabajar. Todo por el sueño, todo por la libertad, todo por seguir vivo e ir más allá.

Ahora sigo perfilando el futuro, a través del presente. Vivo el hoy y el ahora con ansias del mañana, porque el hoy está esclavizado, aunque sea tan sólo por unos días. Dentro de poco todo volverá a la normalidad, terminará el sacrificio y se iniciará una nueva etapa, dando lugar a un nuevo giro, que tal vez arrolle todo lo supuesto y esperado. El giro puede ser beneficioso o perjudicial, sano o venenoso, alegre o triste, pero el hecho es cambiar, girar y moverse. La estática es una ciencia moribunda; de nosotros depende resucitarla o dejarla bien muerta.

Los que creen en los horóscopos y en la astrología son estáticos muertos, porque quieren saber lo que les sucederá mañana, cuando no hay mayor misterio y mayor maravilla que desconocer lo que acontecerá en la vida, el mundo y el Cosmos durante el próximo parpadeo de nuestros ojos.

A los que viven sin vivir, a los que respiran ahogándose y a los que miran sólo negrura y oyen sólo ruido, hay que pedirles que giren, que roten sobre sí mismos, como un baile indio, y nazcan de nuevo, asombrados y atónitos. Hay que despertar renovados, como si cada día fuera primavera. Aunque cueste, aunque nos lo pongan dificil, aunque quieran hundirnos. Hay que girar, porque quien gira nunca muere; el movimiento es fuerza, y la fuerza es vida.

Por supuesto, yo sigo girando.

7 de mayo de 2006

Hace siete meses

Hace siete meses, el 7 de octubre de 2005, emprendía por vez primera un viaje al timón de una pequeña casa rodante. Recuerdo la emoción de arrancar, poner primera y dar sustancia a tus sueños de toda una vida. Ya hablé en un par de ocasiones de la maravilla que supuso para mí tener en tus manos tu propia vivienda y llevarla a donde tús quisieras, sintiendo la libertad total y acariciando el sentimiento de independencia absoluta. Ya he hablado, también, de mi otro sueño, que consiste no en alquilar una de estas casas rodantes, sino en hacerla tuya o, mejor, hacer que forme parte de tu vida. Es evidente que una experiencia me ha llevado, casi sin quererlo, a la otra.

Fue triste saber que, a la vuelta, me esperaban una serie de duros cambios en mi vida, debido al accidente de mi madre y todo lo que ello conllevaba. Ahora, tras siete largos meses, vuelve la tan esperada normalidad, el tiempo libre para mí mismo y, sobretodo, vuelven los deseos de escapar, de saludar a la madre naturaleza y hacer que viva en tí, al igual que todo el Cosmos y todos aquellos dispuestos a navegar por el mar de la bohemia y la vida productiva y creativa.

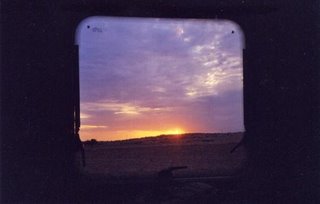

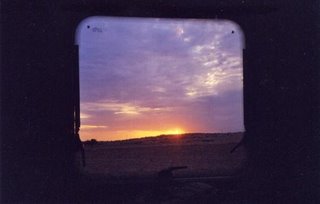

Recuerdo los momentos del gran viaje: kilómetros y más kilómetros aderezados con horas de buena música; paisajes interminables: llanuras infinitas, cromáticos ocasos, cielos de belleza inigualable; sentimientos encontrados: bienestar, alegría, dicha, furia, irritación; instantes de introspección, de cachondeo, de búsqueda, de encuentros. Mientras avanzábamos, a través de rectas carreteras, vino a mí el deseo, irrefrenable y a la vez utópico, de no hacer de aquello solamente una anécdota, un tiempo esporádico de diversión, sino un modo de vivir, de ser y de evolucionar.

Ofrezco, a continuación, una pequeña serie de imágenes de lo que fue ese sensacional periodo de ruta por pistas, caminos y autovías entendidas, no como el medio para ir a alguna parte, sino como el destino del viaje en sí mismo.

Esperando la salida, cerca del Mediterráneo

Salamanca, la ciudad del bohemio

Luces y sombras en Ledesma

A través de la ventana, el adiós del día

Un momento de lirismo, en O Cebreiro

Arquitectura medieval

¿Vaticinando el futuro de mi anterior vida?

Fue triste saber que, a la vuelta, me esperaban una serie de duros cambios en mi vida, debido al accidente de mi madre y todo lo que ello conllevaba. Ahora, tras siete largos meses, vuelve la tan esperada normalidad, el tiempo libre para mí mismo y, sobretodo, vuelven los deseos de escapar, de saludar a la madre naturaleza y hacer que viva en tí, al igual que todo el Cosmos y todos aquellos dispuestos a navegar por el mar de la bohemia y la vida productiva y creativa.

Recuerdo los momentos del gran viaje: kilómetros y más kilómetros aderezados con horas de buena música; paisajes interminables: llanuras infinitas, cromáticos ocasos, cielos de belleza inigualable; sentimientos encontrados: bienestar, alegría, dicha, furia, irritación; instantes de introspección, de cachondeo, de búsqueda, de encuentros. Mientras avanzábamos, a través de rectas carreteras, vino a mí el deseo, irrefrenable y a la vez utópico, de no hacer de aquello solamente una anécdota, un tiempo esporádico de diversión, sino un modo de vivir, de ser y de evolucionar.

Ofrezco, a continuación, una pequeña serie de imágenes de lo que fue ese sensacional periodo de ruta por pistas, caminos y autovías entendidas, no como el medio para ir a alguna parte, sino como el destino del viaje en sí mismo.

Esperando la salida, cerca del Mediterráneo

Salamanca, la ciudad del bohemio

Luces y sombras en Ledesma

A través de la ventana, el adiós del día

Un momento de lirismo, en O Cebreiro

Arquitectura medieval

¿Vaticinando el futuro de mi anterior vida?

8 de marzo de 2006

Volando por el camino desmarcado

Arrapo tiempo para salir a flote en el mar de la ocupación constante y así poder dedicar unos minutos al blog, al que tan poca atención presto últimamente. No es por gusto. Pero, de momento, no hay otra.

Mientras Dylan sugiere, con voz nasal y guitarra eterna, que la respuesta a las grandes preguntas está flotando ante nuestras narices, yo echo hoy la vista atrás y recuerdo, como quien no quiere hacerlo, ese extraño periodo llamado 1998, un año en que cambió radicalmente gran parte de mi vida. Y en muchos sentidos.

Uno de ellos fue consecuencia del paso por una de esas catedrales del trabajo, enorme y angustiosa, que se llama fábrica. Apenas 18 años y, de repente, lanzado a los leones, a la vida dura, tras una existencia plácida, despreocupada y holgazana. No resultó fácil. Era un mundo nuevo, tan agresivo como estéril, tan lleno de malas sensaciones como de escasos momentos de felicidad. Unos lo hicieron fácil, otros te hicieron la vida imposible.

Bien. Lo intenté. Estuve allí dos meses infinitos, de los que guardo en la memoria, incomprensiblemente, casi todos los días que trabajé de 6 de la mañana a 2 de la tarde y de 2 de la tarde a 10 de la noche. Fueron días de octubre y noviembre, fríos, indiferentes, secos de espíritu, pero que abrieron los ojos del hermitaño.

Ahora me viene a la memoria un hecho al que en ese momento no dí importancia, pero que se reveló capital con el tiempo; una mañana, haría un par de días que había empezado en la fábrica, se me amontonaba el trabajo. Yo iba con la lengua fuera, exhausto, sin detenerme un instante, pura energía juvenil. Al ver venir al capataz creí, en mi ingenuidad, que me aconsejaría no tomarme las cosas con tan agobio e ir con más tranquilidad, sin que el sudor llegara a convertirse en ríos de agua salada. Cuando llegó a mi lado me miró, hizo un gesto negativo con la cabeza y gritó a uno de los que estaban por allí: "Eh, tú, ayuda a este, que va lento".

Ahí comprendí que no encajaba, que nunca podría estar a gusto en una fábrica, por muchos billetes que ganase o muchas amistades que hiciera. Yo iba al máximo de mí mismo, superando mis propios límites, y resulta que me encontraba muy lejos de lo que era normal y útil allí.

Llegó un día en el que todo terminó. Me dijeron que en esas semanas el trabajo era escaso y que no hacía falta personal (falso: acababan de contratar a cuatro chicos jóvenes, a los que, como a mí, las empresas de trabajo temporal usurparían medio jornal). Me vino bien; volví a estudiar, entendí lo que significa trabajar, me hice la promesa de no regresar jamás a una fábrica (antes, mendigo) y leí, escribí y medité como antes jamás había soñado. Fue el cambio que necesitaba para mejorar, el escollo que, una vez superado, cobra nueva importancia y te permite elevarte por entre la mediocridad y la superficialidad.

Lo mejor de esos 60 días fue que aprendí mucho; no de herrajes, maderas y máquinas ruidosas, sino el aprendizaje que te lleva con el tiempo a hacer de tí alguien que antes no existía, el aprendizaje que provoca en ti anhelos, estímulos y esperanzas. Fue una experiencia que a los 18 años ves como un coñazo, una obligación obligada por el fracaso escolar. A los 26 lo ves de forma absolutamente diferente; fue la chispa que hacía falta para que prendiese la llama de la vida verdadera, la luz que guió todo lo posterior, y el conocimiento que abrió la puerta al camino desmarcado, el que pocos siguen, el que te hace ser tú mismo.

Seguramente, sin esas jornadas en la catedral del trabajo hoy no habría escrito este post y nada parecido a un hermitaño cósmico habitaría por las redes de la información virtual. Quizá si el capataz, en lugar de decirme lo que dijo me hubiese ayudado él mismo, tranquilizándome en vez de agobiarme aún más, es posible que seguira allí, entre maderos, serrín y grandes máquinas embaladoras.

Te debo la vida, imbécil.

Mientras Dylan sugiere, con voz nasal y guitarra eterna, que la respuesta a las grandes preguntas está flotando ante nuestras narices, yo echo hoy la vista atrás y recuerdo, como quien no quiere hacerlo, ese extraño periodo llamado 1998, un año en que cambió radicalmente gran parte de mi vida. Y en muchos sentidos.

Uno de ellos fue consecuencia del paso por una de esas catedrales del trabajo, enorme y angustiosa, que se llama fábrica. Apenas 18 años y, de repente, lanzado a los leones, a la vida dura, tras una existencia plácida, despreocupada y holgazana. No resultó fácil. Era un mundo nuevo, tan agresivo como estéril, tan lleno de malas sensaciones como de escasos momentos de felicidad. Unos lo hicieron fácil, otros te hicieron la vida imposible.

Bien. Lo intenté. Estuve allí dos meses infinitos, de los que guardo en la memoria, incomprensiblemente, casi todos los días que trabajé de 6 de la mañana a 2 de la tarde y de 2 de la tarde a 10 de la noche. Fueron días de octubre y noviembre, fríos, indiferentes, secos de espíritu, pero que abrieron los ojos del hermitaño.